建築概論「屋根を掛ける」

以下の草稿は建築学科1年生を対象にしたオムニバス形式の講義「建築概論」の講義ノートです。建築学科以外の学生を対象にした後期の「建築の技術と文化」においても同じ内容を講義する予定です。

「屋根を掛ける」

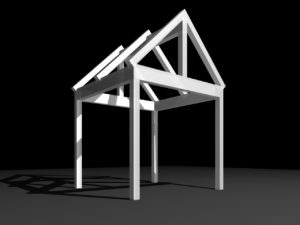

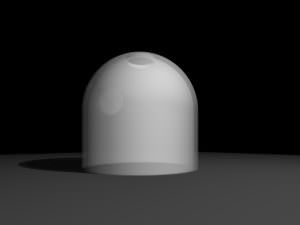

いままでの自身の経験をふり返ると、建物の作り方、より正確にはシェルターの作り方には大きく2つの方法があるように感じられる。ひとつは柱と梁でフレームを組んで、その上に屋根(小屋組)を載せる作り方である。もうひとつの作り方は壁を立ち上げて、ドームでふさぐ方法である。

“primitive frame”

“primitive dome”

建物を作るとき、柱と梁による骨組みを採用することは極めて一般的である。骨組みがあらわになった工事途中の木造住宅を思い描けばよい。林立する柱、柱の頂部を水平につなぐ梁、雨水を外に流すための勾配屋根、その骨組みである小屋組。そのミニマルな姿を抽象化して描けば、上の図のようになるだろう。垂直に立つ柱だけでは、外界から隔離された空間を中に宿すことはできない。柱の上に屋根を掛ければ、シェルターが形成される。これを「始原の小屋」と呼んでおこう。もちろんこれは、18世紀のロージェ神父(Marc-Antoine Laugier 1713-1769)による「建築試論(Essai sur L’Architecture)」のなかの有名な挿絵を念頭に置いたネーミングである。崩れたギリシャ様式の柱・梁の断片に女神が腰を下ろしている。女神が指差しているのは、4本の自然の木の上に梁をわたし、三角状に斜材を組んだ「始原の小屋(primitive hut)」である。

Marc-Antoine Laugier, Primitive Hut, 1755

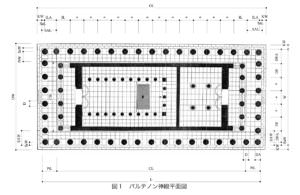

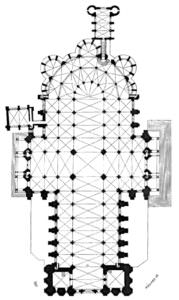

ロージェ神父は、その時代に建築の規範であると考えられていたギリシャ建築でさえも、すでに崩れ落ちた廃墟であって、規範たり得ない。プリミティヴ・ハットに立ち還れと主張しているのであるが、このことを理解するにはヨーロッパの建築の歴史について多少の知見が必要になる。ヨーロッパの建築の歴史とは、一口でまとめれば、ギリシャ由来の古典主義建築とキリスト教に由来するゴシック建築とが交互に繰り返された歴史である。ここでは、古典主義(クラシック)の代表作としてパルテノン神殿を、ゴシック建築の代表作としてシャルトルの大聖堂を例示しておこう。

Parthenon, Acropolis, Athens, 447-431BC

Parthenon, Acropolis, Athens, 447-431BC

Parthenon, plan

Notre Dame de Chartres, 1194-1220

Notre Dame de Chartres

Notre Dame de Chartres, plan

多くの建築家がギリシャのパルテノン神殿に建築の原型を見出そうとしてきた。柱の割り付けのことをオーダー(秩序)と言うし、柱や梁の寸法体系(プロポーション)が理論化されてゆく。この姿勢を古典主義という。下の写真は近代建築の巨匠ル・コルビュジェと、もうひとりの巨匠ルイス・カーンによるアクロポリスの丘のスケッチである。これらのスケッチに共通するのは、光と影の見事な対比である。

Le Corbusier, sketch of Acropolis, 1911

Loius I. Kahn, sketch of Acropolis, 1911

general view of Acropolis

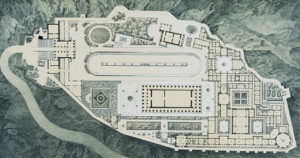

紀元前447年に建設が始まり、紀元前438年に完成したパルテノン神殿はギリシャ神話の神アテナを祀る神殿である。丘の上から下界のアテネの街を守っている。その後、幾多の戦乱を経てパルテノン神殿は激しく損傷した。19世紀には新古典主義の建築家たちによって詳しく実測され、復元案が作成されている。下の図はレオ・フォン・クレンツェによるアクロポリス復元図(1846年)である。ミュンヘンのアルテ・ピナコテーク、グリプトテークが名高い。その下の図はカール・フリードリッヒ・シンケルによるアクロポリスの復元平面図(1834年)である。ミュンヘンをクレンツェによる街だと形容するなら、ベルリンはシンケルの街である。アルテス・ムゼウム、シャウシュピールハウス、ノイエ・バッヒェ。ベルリンに現存する多くの歴史的建造物がシンケルの設計によるものである。

Leopold von Klenze, reconstruction of Acropolis, 1846

Karl Friedlich Schinkel, reconstruction plan of Acropolis, 1834

私は一時、メルボルン大学に在籍していたこともあり、プリミティヴ・ハットという言葉からオーストラリアの羊小屋が連想される。下の写真は、オーストラリアの建築家Philip Coxが編纂したRude Timber Buildings in Australia(1980)という写真集からのものである。

Sheep Shelter Shed, Victoria, Australia, c.1860

Sheep Shelter Shed, Victoria, Australia, c.1860

およそ1860年頃とあるので開拓時代の羊小屋の写真である。まさにプリミティヴ・ハットと言って良いだろう。曲がりくねった幹と枝が特徴的なガム・トゥリー(ユーカリ)を使って、柱と梁がしつらえられている。Philip Coxもまた、根源的なオーストラリアの建築の型を求め続けた建築家であったと思う。1980年代というのは、ちょうど私が建築を学び始めた頃である。ヴァナキュラー(土着的)なものへの興味が世界的に高まっていた。ヴァナキュラーの反対語はユニバーサルで、機能主義的なグローバリスムに対するアンチテーゼであった。ともあれ、始源の小屋、柱・梁のフレームの上に屋根を掛けることは建築の根源的な姿であった。しかもそれは木造であった。ロージェ神父の時代に建築の根源とされたパルテノン神殿もまた、原型は木造建築から発展したものではないか、との説がある。木であれば柱と梁を組み立てることは比較的容易である。しかし石でなければ永遠のものとはならない。

Ise Jingu, Naiku Shoden, photo by Yasuhiro Ishimoto

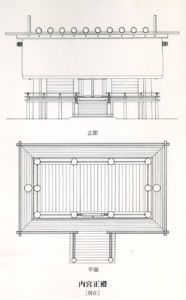

Ise Jingu, floor plan and elevation

日本における建築の原型として、真っ先に挙げられるのは伊勢神宮だろう。伊勢神宮の創建はいつだろうか。第一回の式年遷宮が持統天皇4年(690年)とされている。それより古く、法隆寺はすでに607年(推古天皇15年)に建立されていた。その頃、すでに中国伝来の仏教建築の様式が日本にも伝わっていた。であるので、伊勢神宮の建築様式をもって日本建築の原型とみなすことは難しい。仏教建築の作法ではなく、高床倉庫に起源をもつ形式が採用された。磯崎新はここにナショナリズムへの回帰をみてとっている。

Ise Jingu, Naiku Shoden, photo by Yasuhiro Ishimoto

Ise Jingu, Naiku Shoden, photo by Yasuhiro Ishimoto

伊勢神宮は掘立柱、高床、屋根を支える棟持柱が特徴的である。これらは弥生時代の高床倉庫を洗練させた形式だろう。神の居所=倉、というのは、その後の住宅建築のあり方を考える上で興味深い。なぜなら、倉は住宅とともに常に存在したし、現在でも狭小住宅の中に倉という名の収納スペースを作ることが行われている。倉=蔵には本来、聖性が求められるのではないだろうか。

Misenden

Shosouin

伊勢神宮の本殿では柱は軒まで到達しており、軒桁を支え、そこに垂木が掛けられている。柱の間は板壁で塞がれている。しかし、外宮の御饌殿では柱は床のレベルで止まっていて、その上部は板を積み上げた造りとなっている。建築史家の稲垣榮三はこの板倉の形式のほうが古い姿ではないかと推測している。木材を積み上げて壁をつくる方法は、後年の正倉院の校倉造りが名高い。柱ではなく、板壁の上部に屋根を載せるのが構造的に弱かったため、柱・梁のフレームと、それとは独立した棟持柱という形式に発展したのではないかと稲垣榮三は推測している。ここで興味深いのは、木造の作り方として、柱・梁の骨組みによるものと、木材を積み上げる板倉や校倉の方法という2種類があったことである。伊勢神宮の柱の間の板壁は、板を積み上げることで構造体を構成した名残りだろう。ギリシャのパルテノン神殿でも石積みの壁と柱・梁が共存している。ログハウスという例もあるくらいだから、石やレンガ、あるいは木を積み上げることによって建物を作るという方法が洋の東西を問わず古来よりあったのであろう。

Toga theatre complex, designd by Arata Isozaki, 1980s

typical section of Gasho-Zukuri house

上の写真は富山県利賀村の劇団SCOT(鈴木忠志主宰)の施設群である。1980年代に磯崎新によって設計された。立方体、角錐、半円形といった純粋立体によるオブジェクト群を大自然のランドスケープの真只中に散りばめる、というのがデザイン・コンセプトであったという。

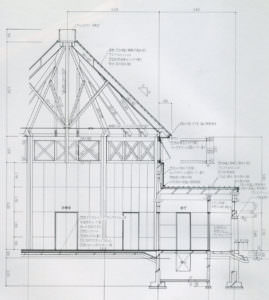

このなかに、廃屋となった合掌造りの民家を改築して劇場にするという計画があった。図は、典型的な合掌造りの断面図である。小屋組は正三角形に近い断面で、細い丸太を組み合わせて面が構成される。外部は茅で厚く葺かれる。ここで注意すべきは三角形断面の下弦にも丸太が設置され、引張材として機能していることである。そのため、屋根は三角形のトラスとして自立していて、自重や積載荷重で変形することがない。三角形は外部からの力にたいして変形しないが、四角形は変形して平行四辺形になるということを理解しておこう。

Woolshed, New South Wales, Australia, 1851

Woolshed, New South Wales, Australia, 1851

オーストラリアのプリミティヴな事例に戻ろう。写真は1851年に建てられた、やや大規模な羊のシェルターである。トラス構造の骨組みを多角形の平面にあわせて回転しながら配置することで、多角錐型の屋根を作っている。下弦材は鋼材に置き換えられ、内部は無柱の大空間となっている。ちょうど、傘を広げたような骨組みである。雨傘の場合は中央の柱の下部を支えて、周囲の先端はキャンティレバー(片持ち梁)である。これとは逆に、建物の場合は周囲の支点が柱の頂部に固定され、中央の柱は空中に浮いている。

Toga Library/Studio, 1987

Toga Library/Studio, sectional details

利賀村のライブラリー・スタジオは私が磯崎アトリエで最初に担当した建物である。スタジオは正八角形のプランをしている。その8枚の壁は鉄筋コンクリートで作られるが、屋根は木造にしたい。どのように屋根を掛けるべきか。私にはオーストラリアの羊小屋の構造形式が頭にあったから、その延長で構造の木村俊彦先生に相談した。木村先生は電卓で仮定断面を眼の前で計算してくれた。そして、「木造というのは、接合部ですべて決まるのですよ」と教えられた。接合部では断面欠損があり弱くなっているので、そこで部材全体の寸法が決まるのだという意味である。

Nasu Summer House, early image

Nasu Summer House, early image

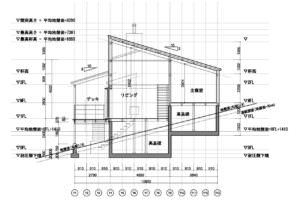

上の透視図は私が独立した後、手掛けた那須の別荘である。クライアントはカナダ人の夫婦である。この例に限らず、私は住宅設計で常にできる限りの大空間を作ることを目指していた。この住宅のリビング・ダイニングのスペースは床面積が35帖で、天井は一番高い部分で5.8mある。構造は満田衛資氏に相談した。「木造では高さ4.5mを超えると風圧力が厳しい」ということだったので、4.5mから上の部分はトラス構造の小屋組の扱いにしている。ここでも下弦材は鋼棒に置き換えて圧迫感を減らしている。この住宅は急勾配の傾斜地に建つ。最初に考えたことは清水の舞台のように大きく迫り出したテラスを作ること、それと大小さまざまな大きさの片流れ屋根が森の中で浮遊し乱舞するようなイメージにしたいということだった。その片流れ屋根の下に大空間のシェルターが形成される。

Nasu Summer House, 2007

Nasu Summer House, interior, 2007

Nasu Summer House, cross section

シェルターという言葉から想起されるのは、コルビュジェのロンシャンの礼拝堂である。これは1955年に建てられ後期コルビュジェの傑作とされる建物である。

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, 1955

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, 1955

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, sketch of floor plan and roof

サヴォア邸に代表される柱と積層するスラブ(床)で構成された箱型の建築型と異なり、この建物には屋根がある。箱型の建築は、実際はフラット・ルーフであるが、「屋根のない建築」と形容されることがある。初期のコルビュジェは勾配屋根を否定することがテーマであった。ロンシャンの礼拝堂の屋根は重いコンクリートの塊であり、それが厚いコンクリートの壁体の上に載せられている。しかも壁と屋根との接点には10cm幅のスリットが設けられ、内部に光を挿し込ませると同時に、重い屋根が空中に浮いているように見せている。この屋根は外からはとてつもなく重く見えるが、屋根の内部はリブ状の骨組みで、重量が減らされている。この意図がスケッチに見て取れる。内部はむき出しのコンクリートが大きくたわんで、そのまま表現されている。同時に厚い壁に穿たれた大小さまざまな穴には、さまざまな色のステンドグラスがはめ込まれ神秘的な空間を作り出している。

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, floor plan

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, interior

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, interior

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, interior

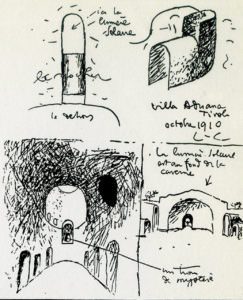

下の図はコルビュジェがロンシャンの礼拝堂を設計したときに参照した自身のスケッチである。ロンシャンの礼拝堂には3本の塔が付属している。それは上部に採光のためのスリットの空いた筒状の塔で、その直下は小礼拝堂になっている。このスケッチには1910年にハドリアヌスのヴィラを訪れたことが記されている。

Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, sketches of Hadrians Villa

Hadrians Villa, Tivoli, Rome, 2nd century AD

紀元後2世紀前半、ローマ皇帝ハドリアヌスはローマ郊外、ティヴォリにあるこの広大なヴィラで政治を行った。遺構が現在も残っている。下の図はジョバンニ・バティスタ・ピラネージによる版画で、1769年の制作である。ピラネージは夢想の都市図カンポ・マルツィオで知られるが、廃墟のイメージに深く心を寄せた版画家である。「牢獄」と題名の付いた迷宮のような空間をイメージした一連の版画を残している。ハドリアヌスのヴィラは3世紀までローマ皇帝によって使われ、その後、廃墟になったようだ。

Giovanni Battista Piranesi, etching of Hadrians Villa

Giovanni Battista Piranesi, etching of Hadrians Villa

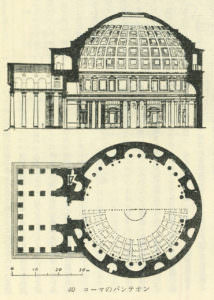

パルテノン神殿に代表されるギリシャ建築に対して、ローマ建築といえばドームであろう。コンクリート(ローマン・セメント)が発明されたことが大きい。石片や日干しレンガをコンクリートで固めて、巨大なアーチやドームが作られた。その代表例がパンテオンである。(AD118〜128) 内部は直径43.2mの球がすっぽり納まる大空間である。当時のローマはキリスト教に改宗する以前のローマであって、パンテオンは多数の神々に捧げられた神殿である。ドームの特徴は、パンテオンの断面図でも明らかである。地面から垂直な壁が立ち上がり、ある高さから上部は、壁がそのまま連続して内側に傾斜して、そのまま屋根になる、ということである。力学的には、屋根(ドーム)の頂部では、鉛直荷重に対して応力(ストレス)が小さく、肩の部分では応力が大きい。この違いはドームや壁の厚さの違いとなってあらわれる。

Pantheon, Rome, 118-128AD

Pantheon, Rome, interior

Pantheon, Rome, floor plan and section

地面から立ち上がった壁が、そのまま連続して屋根となる。壁と屋根が一体化して、ひとつの大きな皮膜が形成される。その膜はパンテオンのように穴があけられ光や空気の流れを調整する。いわば生命体における細胞膜のような機能をもつ。究極のシェルターといってもよい。これはシェル(殻)とも呼ばれる。その空間の中にさまざまな機能が納められる。その代表例がシドニー・オペラハウスである。

Jorn Utzon, Sydney Opera House, 1973

Jorn Utzon, sketch of Sydney Opera House

余談になるが、シドニー・オペラハウスには動線計画において心憎い演出がなされている。通常、ホールの設計は機能的には、エントランス・ロビー->ホワイエ->客席->舞台->裏方という順番でスペースが配置される。玄関から客席まで最短距離で到達する。しかし、シドニー・オペラハウスでは町からオペラハウスにアクセスすると、まずエントランス・ロビーに入る。その後、客席・舞台の脇の廊下を延々と歩いてゆく。そこはシェルの内側のトンネルにも似た空間で、やや薄暗い。そして、階段を昇り詰めると、そこは一転して明るい空間で、海に面したガラス張りのホワイエに達する。そこで再び視線を180度回転して、客席に入って行く。ある意味で回りくどい動線であるとも言えるが、その道行きの長さが、これから舞台を見る者に高揚感を与える。

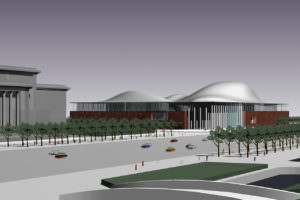

Toushoudaiji

日本における大屋根の事例は仏教建築に代表される。上の写真は奈良の唐招提寺である。1992年に奈良市民ホールのコンペがあったとき、私たちの設計のテーマは現代の大屋根をつくることだった。最先端のテクノロジーを使って、奈良にふさわしい、全く新しいシェルを作り出す。そして、そのなかに大小のホールを納めることが意図された。

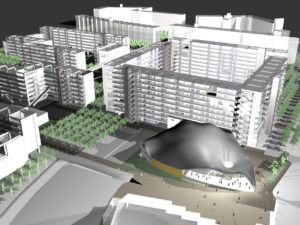

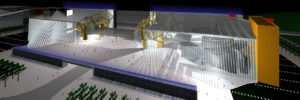

Nara Convention Hall, Arata Isozaki and Associates, 1992-98

Nara Convention Hall

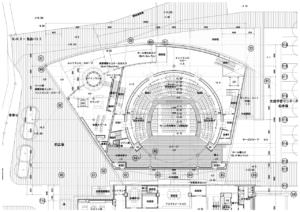

Nara Convention Hall, 3rd floor plan

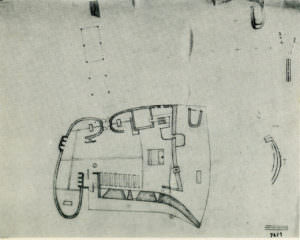

下の写真は磯崎新の初期のスケッチである。湾曲した2枚の壁の中に大ホール(多目的ホール)、中ホール(コンサート・ホール)を、どのように納めるか試行錯誤している。この2枚の壁を作図するため、当時、設計の現場で日常的に用いられつつあったAutoCADを使用した。2枚の湾曲した壁は、細長い楕円形の一部となるように描き直した。その頃のCADは、現在でも多分にそうであるが、CADとしての最低限の機能は提供されるものの、欲しい機能は自分でプログラムを書いてプラグインする必要があった。ユーザーはCADのもつ基本的な機能をカスタマイズして、自分のしたいことを機械に知らせる必要があった。そのためには、AutoCADの場合は、Lispという人工知能開発用のコンピュータ言語を学ぶ必要があった。コンピュータ言語とは人間と機械が会話するための言語である。その言葉を使って、つまりキーボードからコンピュータに指令を送ることになる。

Nara Convention Hall, sketch by Arata Isozaki

CADというのは、3次元の座標のデータを記録して、それに対して様々な操作を行う道具だ。だから一本の数式あるいはアルゴリズムをもとにして、どのような図形でも作図可能になる。「絵に描いた餅」という言い回しがあるが、絵に描けないものは実現できない。逆に絵に描けたものは実現の可能性がある。作図可能性の追求が、新しいデザイン言語の開発には不可欠だ。新しい形の図学教育が、新しい建築学科には求められている。

奈良市民ホールの外壁の曲面はクロソイドという曲線を使って生成した。クロソイドというのは螺旋の一種であり、実際にはそのごく一部が設計に使われている。円弧ではなく螺旋の一部を使ったのは、一定の曲率ではなく徐々に曲率が大きくなるような曲線が欲しいと考えたからである。

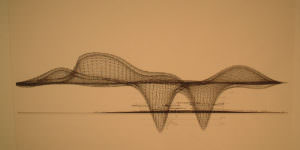

Nara Convention Hall, clothoid spiral

やや専門的になるが、クロソイド曲線はフレネル積分という数式で記述される。そこで、その数値積分をAutoCADでプロットするプログラムを記述する。その結果、一本の螺旋が描かれる。その螺旋の必要な部分を切り取って、底面を細長い楕円として一定間隔で、切り取った螺旋の一部を配置して行けば曲面が張られる。実際は、この座標変換しながら1つのオブジェクトを配置するという部分もプログラムで記述する必要があるが。こうして出来上がったのが奈良市民ホールのシェルである。

Nara Convention Hall, competition scheme, perspective

Nara Convention Hall, competition scheme, perspective

このように考えてくると、シェルターの作り方には大きく2つの手法があることが理解される。「柱+梁+小屋組」のタイプと「壁+ドーム」のタイプである。前者をギリシャ的、後者をローマ的と言い換えても良いだろう。パルテノン神殿が前者を、パンテオンが後者を代表する。

磯崎アトリエでは、その後、奈良市民ホールでのモデリングの系列によるデザインが国内外の幾つかのプロジェクトで展開された。一方で、より汎用的な曲面の生成を可能にする方法はないかと考えていた。調べてみると、コンピュータで曲線・曲面を扱う一般的な手法はsplineあるいはnurbsと呼ばれる曲線・曲面であることがわかった。結論から述べるとsplineとは3次多項式で記述された曲線である。nurbsは多項式を多項式で割った(3次)有理多項式である。考えてみると、フーリエによれば、あらゆる曲線が三角関数の合成で記述できるし、オイラーによれば、複素数の範囲で考えれば三角関数と指数関数は同じものになってしまう。指数関数とは無限次元の多項式のことだから、splineとは高々3次の多項式で近似したという理解になるのだろうか。もともとは、このsplineは自動車のエンジニアであるド・カステリオやベジエといった人たちによって定式化されたようだ。彼らの目的は、木型の模型をコンピュータで置き換えることにあったようだ。

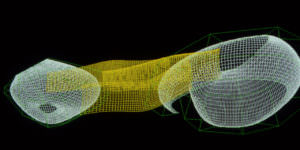

National Gallery of Victoria competition, 1996

National Gallery of Victoria competition, study of spline surfaces

このようなことを考えながら、spline曲面を設計に応用してみたのがメルボルンのナショナル・ギャラリーの増築のコンペだった。1996年のことである。今でこそ多くのモデラーでsplineやnurbsは当たり前のように使えるが、当時はそうではなかった。AutoCADでspline曲面を生成するプログラムを書かねばならなかった。コンペは残念ながら一等にはならなかった。実際の建物で、この種の曲面が実現するのは、2005年10月竣工の北方町生涯学習センターまで待たなければならなかった。

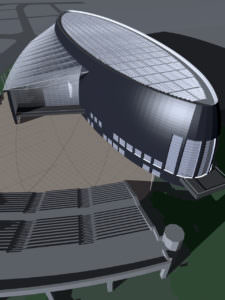

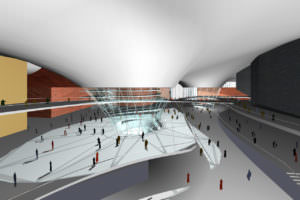

National Grand Theatre competition, Beijing, China 1998

National Grand Theatre competition, Beijing, interior view

National Grand Theatre competition, Beijing, study of grand roof

Shogai Gakushu Center, Kitagata, Gifu, Arata Isozaki and Associates, 2005

Shogai Gakushu Center, Kitagata, Gifu, perspective

Shogai Gakushu Center, Kitagata, Gifu, birds eye view

Shogai Gakushu Center, Kitagata, floor plan

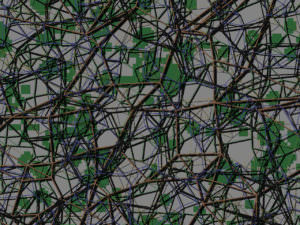

このような曲線・曲面の探求を進める一方で、私は直交座標によらないシステムのあり方に興味を持っていた。ヨーロッパの中世の都市に代表されるように、自然都市のパターンは単純なグリッド・システムではないからだ。都市は錯綜体であって、そのシステムは複雑を極める(一体、都市をシステムと呼ぶことができるのだろうか、という疑問もあるが)。

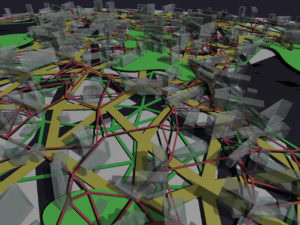

generation of multi-layered network

Kaishi Mirage City, internet island, 1998

Kaishi Mirage City, internet island, detail

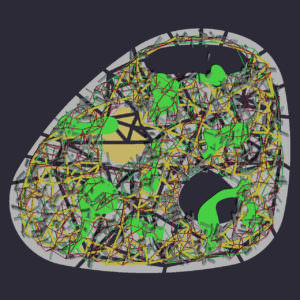

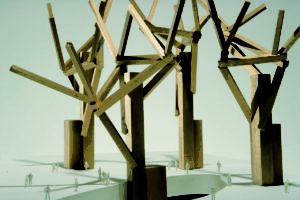

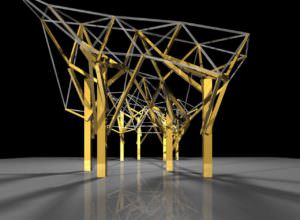

であるので、同時に研究を進めていた都市のネットワーク生成アルゴリズムを応用したのが深セン文化センターの黄金樹のデザインであった。深セン文化センターは1998年のコンペで当選し、2007年9月に竣工した。コンサート・ホールと図書館の複合体である。そのエントランス・アトリウムでは黄金樹と呼ばれる4本の樹状の構造体が大きなガラス屋根を支える。幹や枝は実際は鉄骨造であるが外側を木製パネルで覆われ、金箔で仕上げられている。図書館側は銀箔である。下の図は、コンペ時の外観透視図及び竣工後の全景写真。背後の高さ40m、全長300mに及ぶ黒い壁、湾曲する屋根(当初は懸垂曲線で設計していた)、前面のガラス垂れ幕(底辺がスプライン曲線、頂部が直線、その間を直線で結んだ線織面)の3要素で大きなシェルターが構成される。内部には大小のコンサート・ホール、積層するスラブからなる開架閲覧室が納められる。中央の共通広場に面して2対の黄金樹がエントランス・アトリウムを形作る。

Shenzhen Cultural Center, competition scheme, 1998

Shenzhen Cultural Center, Arata Isozaki and Associates, 2007

Shenzhen Cultural Center, interior of Concert Hall entrance lobby

Looking up the GoldenTrees

というわけで、最後は「樹」に戻った。ロージェ神父のプリミティヴ・ハットを現代の技術を使って翻案したガラス・アトリウムだとみなすこともできるだろう。

study model of the Golden Trees

Shenzhen Cultural Center, study of Golden Trees, rendered by persistence of vision ray tracer