X線構造物性研究室

Kasatani Hirofumi

【学位】理学博士(広島大学)

- 1989年 広島大学大学院理学研究科 博士課程後期単位取得退学

- 1989年 関西学院大学実験実習指導補佐(理学部)

- 1993年 静岡理工科大学 助手(理工学部)

- 1995年 静岡理工科大学 講師(理工学部)

- 2005年 静岡理工科大学 助教授(理工学部)

- 2007年 静岡理工科大学 准教授(理工学部)

- 2015年 現職

構造解明から物性発現機構の解明、未来の新物質を。

研究テーマ

X線(可視光の数千~数万分の一の波長の電磁波)を使って、物質(主として結晶)の構造(原子配置や振動、結合電子など)を明らかにし、物質固有の性質である物性の発現機構を研究しています。

専門分野

研究内容

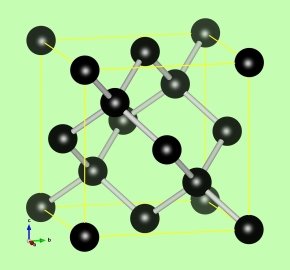

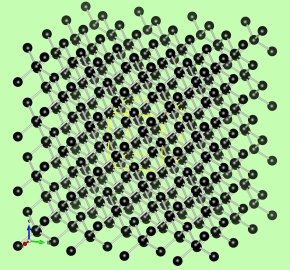

構造物性という言葉は、初めてかもしれません。皆さん聞いたことのある、ダイヤモンドとグラファイトは、炭素原子の配列や原子間結合の様子が違います。(ダイヤモンドとグラファイトの構造図を見比べてみてください。)この違いが、ダイヤモンドとグラファイトの性質の違いの元になっていると考えられます。構造物性は、物質を構成する原子・分子の配置や結合の様子を明らかにすることより、物性機構の解明を試みるものです。主として、X線を使用して物質の構造を調べているので、X線構造物性という研究室名にしました。(X線と物質との間には、いろんな相互作用がありますが、そのうちの回折現象と吸収・蛍光現象を利用しています。前者の手法としてはX線回折法を使用しており、物質(特に結晶の)平均構造を調べることができます。後者の手法としては、XAFS法を使用しており特定原子の電子状態や回りの局所構造を調べることができます。)

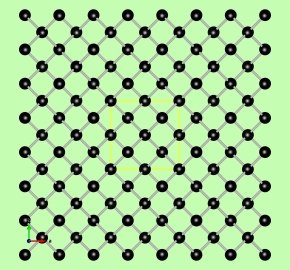

構造モデル:その1(黒い球が炭素原子、灰色の棒が結合、黄色の枠は単位格子)

構造モデル:その2(単位格子を縦横上下にほぼ3格子広げて描いた)

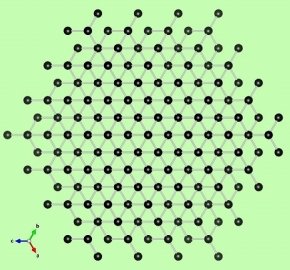

構造モデル:その3(主軸方向からみた構造モデル、右方向[1 0 0]:赤色a軸、上方向[0 1 0]:緑色b軸、手前方向[0 0 1]:青色c軸)

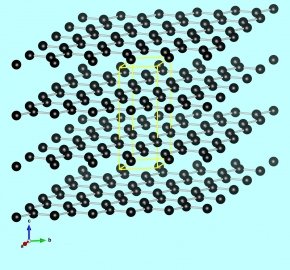

構造モデル:その4([1 1 0]軸方向からみた構造モデル、斜め下奥方向[1 0 0]:赤色a軸、斜め上奥方向[0 1 0]:緑色b軸、右方向[0 0 1]:青色c軸)

構造モデル:その5([1 1 1]軸方向からみた構造モデル、右斜め下手前方向[1 0 0]:赤色a軸、右斜め上手前方向[0 1 0]:緑色b軸、左斜め手前方向[0 0 1]:青色c軸)

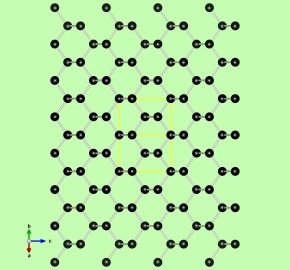

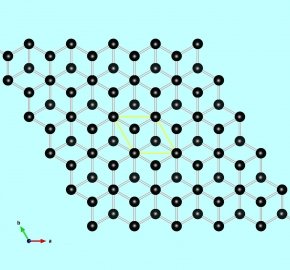

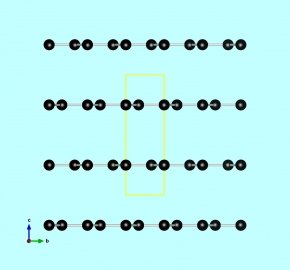

構造モデル:その1(黒い球が炭素原子、灰色の棒が結合、黄色の枠は単位格子、グラフェンシート2枚)

構造モデル:その2(単位格子をa軸とb軸方向にそれぞれ5つ、c軸方向に2つ分描いた)

構造モデル:その3([0 0 1]軸方向からみた構造モデル、右方向[1 0 0]:赤色a軸、左斜め上方向[0 1 0]:緑色b軸、手前方向[0 0 1]:青色c軸)

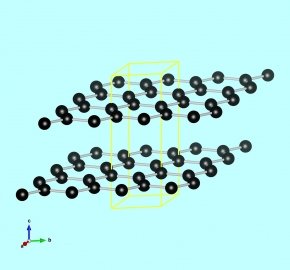

構造モデル:その4([1 0 0軸方向からみた構造モデル、手前方向[1 0 0]:赤色a軸、右斜め奥向[0 1 0]:緑色b軸、上方向[0 0 1]:青色c軸、シート間はワンデルワールス力による結合、シート内の原子は共有結合)

最近の研究例

下図の左側はLi原子を水色の球、Ta原子を黒色の球、O原子を赤色の球で表し、原子間結合を灰色の棒で示した構造モデルです。右は、結晶中の等電子密で面を黄色でなぞった構造図です。Ta原子とO原子間に、結合の電子が存在していることより、Ta原子とO原子は共有結合をしていると考えられます。一方、Li原子は、孤立していることより、イオン結合をしていると考えられました。原子まわりの電子数を数えると、確かにLiはプラス1価のイオンであり、TaO4四面体はマイナス1価のイオンと解釈できることがわかりました。

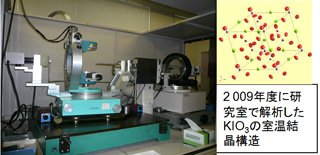

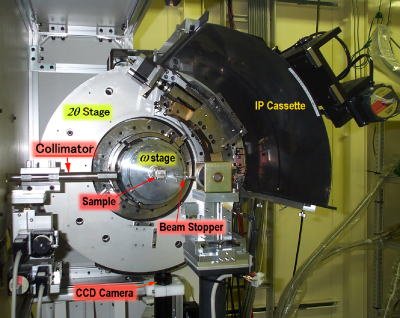

LiTaO3結晶の室温構造解析で使用した実験装置写真

研究室紹介

単結晶四軸X線回折装置(MXC:オンセンター型)

単結晶四軸X線回折装置(MXCH:オフセンター型)