絶縁を徐々に壊す「部分放電」を究める

石田隆弘 教授 理工学部 電気電子工学科

2016年10月、東京都内で58万戸が被害に遭う大規模停電が発生しました。原因は埼玉県新座市の変電所と都内の変電所をつなぐ地中送電ケーブルからの出火でした。同ケーブルは事故が起こる前からその接続部で「部分放電」が発生していて、それが原因で絶縁部分が徐々に劣化していたようです。そして劣化が進み、とうとう大電流が流れて火災が発生し、送電ストップに至ったのです。東京電力によれば送電ケーブルは年に一度のペースで点検していて、2016年6月に目視検査を行った際には異常は確認できなかったといいます。

「部分放電」とは絶縁材料の内部の欠損や微小な空洞、異物などに電界が集中して起こる局所的な放電のことです。一般に外から見るだけでは分からないことが多く、また小さな部分放電は機能面で問題になることが少ないために見過ごすケースもあるのですが、この部分放電が継続すると絶縁材料の劣化が進み、いずれ絶縁不良、そして漏電、機器の故障、火災などへとつながる可能性が出てきます。

電気電子工学科の石田隆弘教授は部分放電現象を長年にわたって研究してきました。いわば「部分放電のプロ」です。部分放電の起こる場所や原因はさまざまですが、その現象や診断波形を見れば絶縁体内部のどのあたりでどういったことが起きているのか、ある程度判断できるといいます。

石田教授の下には共同研究の申し込みや相談がいくつも舞い込みます。「絶縁性能の良い材料が見つかった。いっしょに研究してもらえないか」といった研究機関や絶縁材料メーカーからの依頼が多いのですが、なかには機器の信頼性を高めたいメーカーからの相談もあります。「自社の変圧器は3,000~4,000V対応だが、今度10,000Vに対応する製品を出したい。絶縁材料に問題はないか」。

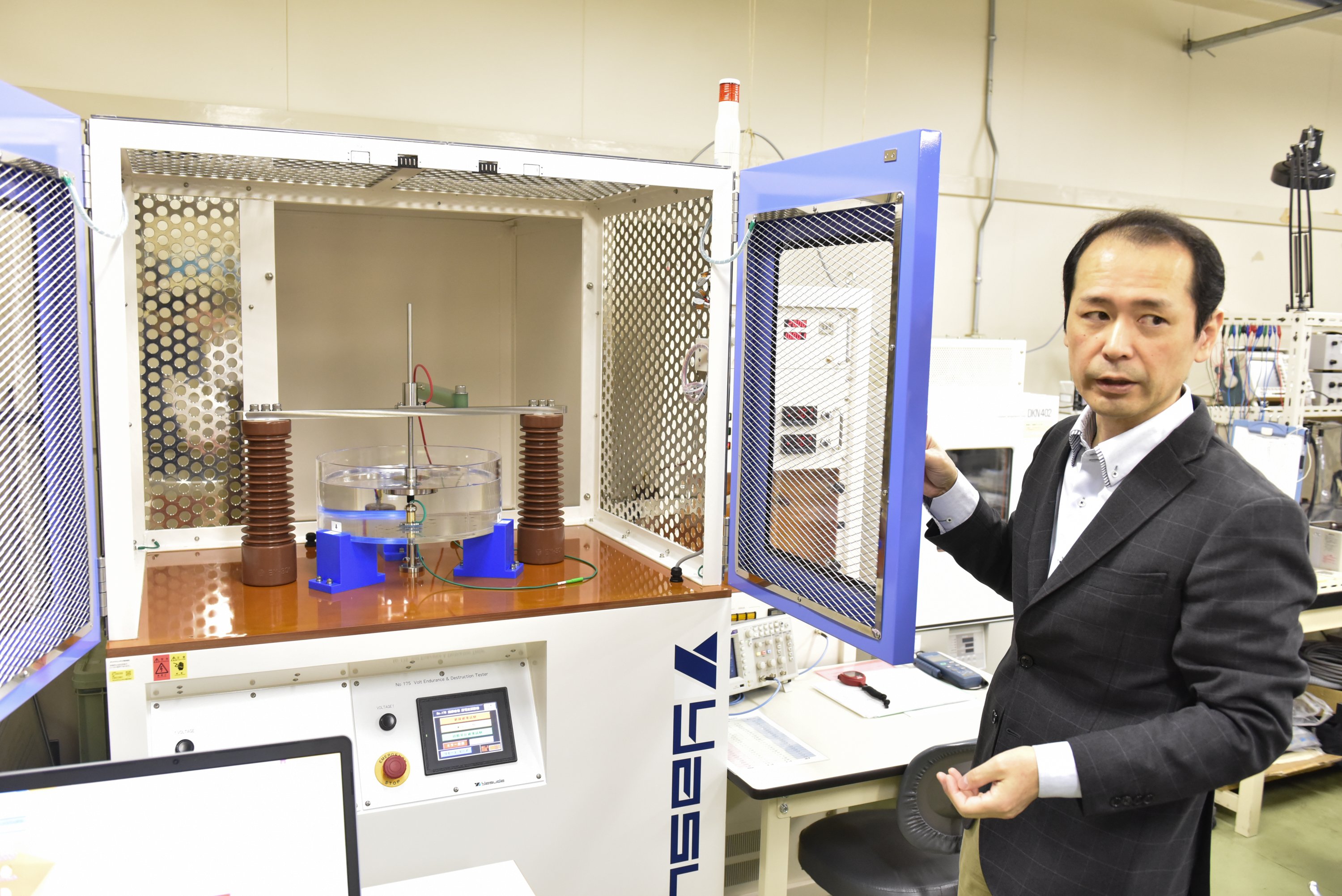

石田教授の研究室は実験の目的ごとに必要な機器や測定器が配置された電気電子工学科らしい研究室です。絶縁耐性を調べる場合には高電圧を発生するものものしい装置を使います。試料を油槽の中に入れて、絶縁破壊が起きるまで電圧を上げていきます。

高電圧をかけて絶縁耐性を調べる装置

一方、部分放電を調べる場合は必ずしも破壊させる必要はありません。測定はテスト信号を印加する方法が中心となります。具体的にはファンクションジェネレータ(※1)で発生させた信号パターンを絶縁材料に印加します。部分放電があると放電電流のパルスとして観測されます。例えるなら、心臓のトラブルを心電図から読み取るように、絶縁体内部のトラブルをモニターから読み取るのです。

※1 ファンクションジェネレータ:信号発生器の一種で、正弦波のほかに三角波やパルス波などを発生させることができる

絶縁材料は地味な存在ですが、石田教授によれば材料の絶縁性能や耐用年数は年々、向上しているといいます。それは、より高電圧で使いたい、耐用年数を延ばしたいという機器側の要望があるからです。機器の性能アップを支えているのは、実は絶縁材料の性能向上でしたということもあるのです。

また最近はインバータ(※2)がいろいろな機器で使われるようになったために絶縁性能を改めて見直すようになったといいます。

※2 インバータ:直流から所望の周波数の交流を作り出す回路。いくつかの方法があるが、パルス幅変調(PWM:Pulse Width Modulation)制御がその代表例。まず直流を高速でオン・オフさせてパルス波を発生させる。パルス幅(オンの時間)を変えることで出力電圧(の平均値)が変わる。パルス幅を連続的に変えることで出力電圧を上下させ、擬似的な正弦波を作り出す。その際、上下させる周期をコントロールすることで所望の周波数の交流を作り出す。インバータで駆動するモーターは周波数を連続的に変えることで回転数を連続的に変えることができる。この特徴を利用して、例えばエアコンの風量や洗濯機の水流、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)の速度などをスムーズに変えることができるようになる

インバータには部分放電のリスクを高める特徴があります。パルス波の発生に伴ってインバータ回路の先のモーター端子に本来のパルス電圧の2倍、場合によっては3倍近い電圧が発生することがあるのです(インバータサージ電圧)。

例えばトヨタの3代目プリウスは650Vモーターを搭載しました。2倍のインバータサージ電圧が起きると仮定すると、瞬間的に1300Vの電圧がかかることを想定しなくてはいけないということです。

またインバータでは、作り出す周波数より高い周波数でパルス波を発生させますから、時間あたりに発生する部分放電の回数が高まる可能性があります。

つまりインバータやその駆動モータの絶縁材料には、これまで以上に高い電圧に耐え、部分放電が繰り返し起きたとしても劣化が進みにくい材料が必要になってくるということです。モーターがこれまでにない環境下で使われるようになったともいえます。

こうした時代の変化を受けて、絶縁材料の評価方法を見直す必要も出てきました。絶縁材料の評価基準については世界的な標準作りが進められていて、石田教授も日本の委員会にかかわり活動してきました。その成果は間もなく発表される段階にきているといいます。

理工学部電気電子工学科 石田隆弘 教授

部分放電についてはいろいろなことが分かってきましたが、石田教授はさらに究めたい課題があると言います。一つは「隠れ部分放電」の解明、もう一つは「絶縁破壊の前兆」を見つけることです。

部分放電が発生した後に部分放電が止んだように見えることがあります。実は部分放電は引き続き起きているのですが、その電流が小さく計測してもノイズに隠れて見えないだけというケースがあるのです。これが「群小部分放電」と呼ばれる現象です。その発生機構や劣化との関係を解明したいと言います。劣化要因を徹底して解明したい研究者のプライドがのぞきます。

一方「絶縁破壊の前兆」を見つけることは研究として興味深いだけでなく、機器や設備を長期にわたり経済的に運用できるメリットにストレートに結びつく課題です。初期の部分放電は機能面で問題になることが少ないので、そのまま使い続けることができます。上で述べた地中送電ケーブルの事故のケースでも、部分放電が始まってから事故が起きるまでの間は使用に耐えていました。事故が起きる可能性をそのままにしておくことは問題ですが、絶縁破壊の前兆を個々のケーブルごとに見つけることができれば、例えば絶縁破壊が起きると推定される時期の1年前に交換することができます。ぎりぎりまで運用期間を延ばしながら事故を回避できるのです。

「絶縁破壊の前兆」を見つけることは、実は石田教授が絶縁材料の評価に関わるようになった当初からの課題でした。しかしこの課題は極めて難しく、いまだに求めるレベルの答えは見つかっていません。それでも石田教授の頭の中に、30年間にわたって残っている課題だといいます。部分放電を究めたいという思いの強さがうかがえます。